Pubblichiamo un saggio “a puntate” di Giovanni Mazzetti, per approfondire la questione della riduzione dell’orario e delle redistribuzione del lavoro, passaggi necessari e forse obbligati dello sviluppo e crisi del sistema capitalistico.

Pubblichiamo un saggio “a puntate” di Giovanni Mazzetti, per approfondire la questione della riduzione dell’orario e delle redistribuzione del lavoro, passaggi necessari e forse obbligati dello sviluppo e crisi del sistema capitalistico.

tratto da REDISTRIBUIRE IL LAVORO: Formazione online – Periodico di formazione on line a cura del centro studi e iniziative per la riduzione del tempo individuale di lavoro e per la redistribuzione del lavoro sociale complessivo.

E se il lavoro fosse senza futuro?

Perché la crisi del capitalismo e quella dello stato sociale trascinano con sé il lavoro salariato (I Parte)

Quaderno Nr. 3/2016

Il nostro percorso di formazione richiede una strutturazione. Per questo pubblichiamo, in sequenza, un testo a dispense, dal titolo E se il lavoro fosse senza futuro? Nell’insieme si tratta di cinque dispense, nelle quali viene ricostruita su un piano storico e teorico l’evoluzione che ci ha condotto alla situazione in cui ci troviamo.

Non tutti sanno che a metà anni Novanta ci fu un timido accenno ad un’apertura verso il riconoscimento della crescente difficoltà di riprodurre il rapporto di lavoro salariato. Un timido accenno che non riuscì a determinare alcun cambiamento sostanziale nei confronti del problema della disoccupazione nemmeno in quei paesi, come la Francia, che con una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro sembravano aver imboccato la via verso il riconoscimento del nuovo stato delle cose.

La prima parte, pubblicata oggi, si riallaccia al dibattito dell’epoca e cerca di rievocare il problema per come veniva percepito all’epoca

Parte prima:

Il posto del lavoro salariato

Introduzione

“Viviamo in un universo dove molti individui, a torto o a ragione, si sentono bloccati, o paralizzati, in tutte le loro aspirazioni, ostacolati nel realizzare i loro obiettivi più legittimi.”(René Girard 2004)

“C’era la volontà, ma mancava la capacità.” (Karl Marx 1844)

“Nel nostro attuale stadio di sviluppo culturale esistono concetti che afferriamo con l’intuito ma non arriviamo ad esprimere con le parole.” (Nicholas Humphrey 1992)

Chi, tra venti o trenta anni, cercherà di descrivere la fase storica che noi, individui del mondo sviluppato, stiamo attraversando oggi si troverà di fronte un fenomeno apparentemente inspiegabile. La grande industria ha da lungo tempo raggiunto e superato il culmine della sua fioritura, e viene sempre più sostituita dai servizi come pilastro dello sviluppo (1). Dunque un fenomeno preconizzato da Marx agli albori dell’industrializzazione – quando aveva sostenuto che l’espansione dell’industria sarebbe inevitabilmente sfociata in una situazione nella quale “la creazione della ricchezza reale sarebbe venuta a dipendere sempre meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato e sempre di più dalla potenza degli agenti messi in moto nel lavoro”, e cioè dalla qualità di quest’ultimo – si è concretamente avverato. Il fattore determinante della produzione, come tutti ormai riconoscono, è infatti diventato “lo sviluppo della scienza ed il progresso della tecnica”. Ma tutto ciò non si è accompagnato ad un mutamento sociale che, sempre ad avviso di Marx, avrebbe dovuto intrecciarsi con quello tecnico, e avrebbe dovuto riguardare il modo in cui viene sperimentato l’arricchimento e viene reso possibile l’ulteriore sviluppo. Se la ricchezza aggiuntiva viene a dipendere sempre meno dalla quantità di lavoro, è infatti evidente che “il tempo di lavoro erogato non può più essere ciò che la misura”. Questa misura andrebbe piuttosto ricercata nel tempo che viene reso “disponibile” per ognuno grazie allo sviluppo della “produttività”; uno sviluppo che può essere ulteriormente favorito proprio dalla maggiore libertà economica acquisita. Ma ai nostri giorni l’orientamento prevalente muove in direzione decisamente opposta. Coloro i quali lavorano si vedono imporre prolungamenti della giornata lavorativa e intensificazione dei ritmi; chi sta per andare in pensione viene ricacciato indietro e costretto a lavorare ancora per anni, anche se il mondo della produzione dichiara di non avere più bisogno di lui; chi trova un lavoro precario e malpagato è spesso costretto ad accollarsene un altro per la miserabile retribuzione che riceve. Insomma, con l’appello ai sacrifici per la crescita, si continua ad agire come se la produzione della ricchezza continuasse a dipendere quasi esclusivamente dalla quantità di lavoro erogato. D’altra parte, la possibilità dello sviluppo viene evocata attraverso il ricorso a fantomatiche politiche di “liberalizzazione (2)” che, poggiando sull’inevitabile reintroduzione di una radicale concorrenza tra lavoratori (3), avrebbero come unico risultato di far leva su un tentativo di accrescere ulteriormente la massa del lavoro erogato, senza che a ciò corrisponda necessariamente un’espansione dei bisogni soddisfatti. Nessuno discute se e come trovare un impiego produttivo per il tempo che non si riesce a trasformare nuovamente in lavoro, appunto perché quest’uso del tempo appare privo di valore e necessariamente improduttivo; una convinzione che spinge a credere che una sua espansione finirebbe con l’impoverire la società. (4)

Se a questa situazione si accompagnasse un senso di appagamento, o anche solo di accettazione, non ci sarebbe ovviamente alcuna recriminazione da fare. Ma, nonostante lo sviluppo reso possibile dall’espansione della grande industria abbia permesso, da un lato, enormi conquiste materiali, la società è precipitata, dall’altro lato, in un grave stato d’insoddisfazione (5), di disorientamento e d’impotenza. C’è dunque da interrogarsi, senza aspettare che qualcuno dei posteri lo faccia quando ormai saremo polvere.

Miseria e potenza, ricchezza e impotenza

Ricostruiamo brevemente l’evoluzione storica. Da una situazione nella quale, appena un secolo fa, i più iniziavano a lavorare tra i dieci e i quattordici anni, per sfamarsi con poco più di un tozzo di pane 6, si è passati ad un’altra nella quale si comincia a lavorare mediamente intorno ai venticinque anni, magari soffrendo di un problema di sovrappeso corporeo. Le ore erogate annualmente da chi entra nel mondo della produzione sono precipitate, in Europa, da oltre tremila a circa mille e cinquecento/mille e settecento (7). La durata della vita media è nel frattempo cresciuta di circa trent’anni, e continua a crescere. La scolarizzazione superiore ha coinvolto milioni di persone, in una misura che, appena tre generazioni fa, con un terzo della popolazione analfabeta e i tre quinti con le sole elementari alle spalle, sarebbe apparsa inimmaginabile. La disponibilità di reti di comunicazione, di libri, di quotidiani, di riviste, e di altri strumenti di informazione è cresciuta in maniera ancora più esponenziale. Se, com’è stato efficacemente riassunto da Claudio Gnesutta, “l’aumento della capacità produttiva, misurata dallo stock di capitale fisso disponibile nell’economia, presenta (negli USA) una dinamica superiore a quella del prodotto … ed era solo del 5% del flusso del prodotto nel 1812, del 50% nel 1913, per sfiorare il 90% negli anni Novanta del XX secolo” 8, ci troviamo di fronte a due “mondi” completamente diversi! Dal prevalere della miseria, siamo entrati in una realtà caratterizzata da un’abbondanza inimmaginabile appena qualche generazione fa. Eppure il senso di frustrazione nei confronti delle difficoltà sociali che sono emerse negli ultimi tre decenni non è molto inferiore (9) rispetto a quello che, all’inizio del Novecento, attanagliava i nostri poveri nonni in occasione delle precedenti crisi.

Basta, infatti, interrogare uno qualsiasi dei lavoratori disoccupati o precari, che ormai in Europa cominciano a contarsi a decine di milioni, sul perché della situazione in cui si trova, senza ricevere una risposta sensata. Non solo non sa, in genere, spiegarsi le ragioni delle incertezze e delle angosce che sono piombate sulla sua esistenza. Ma, nel migliore dei casi, si rifugia nell’argomentazione più banale, imputando la sua “sfortuna” alla prevaricazione e all’arbitrio altrui. Non cerca una comprensione della dinamica dei rapporti sociali che evolvono contro di lui; si accontenta di trovare dei colpevoli ai quali imputare le sue – per lui inspiegabili – sofferenze. Nel caso peggiore condivide invece passivamente l’ideologia con la quale si cerca di convincerlo che non ci sarebbe una via alternativa alla precarietà, perché dovrebbe adeguarsi a circostanze nuove, più miserevoli di quelle di prima, del cui sopravvenire lui ed ancor più i suoi genitori sarebbero immediatamente responsabili 10. I padri e le madri non fanno, d’altronde, eccezione rispetto ai loro stessi figli. Nonostante l’età, nonostante l’esperienza, nonostante siano al lavoro da quindici, venti o trenta anni o addirittura siano in età pensionabile, subiscono allungamenti del tempo di lavoro, mutamenti nei rapporti gerarchici di potere della vita quotidiana, drastici ridimensionamenti delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici, oltre a significativi tagli di tutti i pubblici servizi. Spesso protestano, manifestando il loro malcontento anche in forme esteriormente grandiose 11, ma non per questo riescono a sottrarsi alla deriva sociale in atto da quasi trent’anni.

Che fine ha fatto tutta la ricchezza aggiuntiva della quale come individui abbiamo goduto grazie allo sviluppo intervenuto dalla Seconda guerra mondiale? Che fine ha fatto l’enorme scolarizzazione della quale siamo stati partecipi? Che uso abbiamo fatto del maggior tempo che abbiamo conquistato per ciascuno di noi, rispetto al lavoro senza fine dei nostri nonni? Ognuno di noi ricorda il giorno della sua prima comunione o della sua prima vittoria sportiva, l’incontro col suo primo amore, il momento in cui si è laureato, il giorno del suo matrimonio, quando gli sono nati i figli, così come ricorda i giorni tristi delle sventure personali e del lutto. Perché non ha fissato in alcun modo i momenti nei quali la sua vita come individuo sociale ha subito, nel bene o nel male, cambiamenti altrettanto profondi di quelli nei quali si riconosce come individuo particolare? Perché il contesto sociale si è trasformato in un vero e proprio labirinto, nel quale si dissolvono quasi tutti i comuni riferimenti passati e diviene praticamente impossibile ogni anticipazione positiva dell’avvenire?

Come cercare un ordine nel disordine

Mentre mi ponevo queste domande, in un modo che può essere facilmente considerato retorico, sono stato folgorato dai risultati di una ricerca 12 su una piccola popolazione india della giungla amazzonica, i Piraha. Secondo gli antropologi che hanno vissuto con loro, nella cultura di quella tribù esistono solo tre grandezze aritmetiche – uno, due, molti – ed essi sembrano incapaci di apprendere qualsiasi altra forma di numerazione più articolata. Ad esempio non sanno distinguere due disegni nei quali sono raffigurati rispettivamente dieci pesci e cento pesci, perché entrambi rientrano nella categoria dei “molti”, nell’ambito della quale per loro non c’è differenza nella quantità di pesci. Questo fenomeno – che è molto meno lontano da noi di quanto si potrebbe ingenuamente credere, viste le grandi difficoltà con le quali, ad inizio Ottocento, si è passati al sistema metrico decimale (13) – mi ha ricordato l’aspetto centrale di ogni processo di apprendimento, ed esattamente che c’è sempre un particolare modo di presentarsi dell’esperienza,, che consente o impedisce di elaborare le specifiche rappresentazioni attraverso le quali si struttura ogni particolare cultura. Il processo di apprendimento al quale siamo abituati – che fa parte, cioè, del nostro consueto modo di conoscere, e che costituisce il risultato della particolare acculturazione alla quale siamo stati sottoposti – comporta un confronto con problemi che sono già stati formulati. In questo caso, si tratta solo di appoggiarsi a soluzioni più o meno articolate, nell’ambito di una forma di pensiero che guida il cammino dell’imparare. Come ha spiegato Lurija (14), la coscienza non può essere concepita come un “campo aperto”, nel quale la mente svolge liberamente i suoi processi. Al suo stesso emergere essa prende già una forma e un contenuto corrispondenti alla determinata cultura di cui sono espressione, forma e contenuto che strutturano i processi mentali, delimitando ciò che è spontaneamente concepibile.

Ci sono però problemi che non sono formulabili all’interno del modo di pensare già dato, e che pure ci piombano addosso con l’evolvere della vita sociale. In questi casi si tratta di sviluppare una conoscenza diversa, la cui necessità viene apparentemente (15) imposta dal di fuori, ma che dobbiamo elaborare perché, grazie allo sviluppo, siamo finiti su un terreno sconosciuto, che non sappiano ancora calpestare. In questi casi è la formulazione stessa del problema a costituire un problema. Vale a dire che non sappiamo ancora come pensare, come rappresentare ciò che eventualmente cerchiamo di comprendere. Analogamente ai Piraha, che non riescono a confrontarsi spontaneamente con un “mondo” fatto dai numeri decimali, a causa dell’astrattezza di questo sistema (16), non siamo in grado di confrontarci spontaneamente con alcune delle difficoltà causate dall’evoluzione del contesto sociale che è scaturito dal nostro stesso arricchimento. E se vogliamo sperare di fare un passo avanti dobbiamo avere la pazienza di imparare a misurarci con circostanze che, pur costituendo un prodotto delle generazioni precedenti e della nostra stessa azione, non conosciamo adeguatamente. In un certo senso dobbiamo riconoscere che, purtroppo, siamo diventati degli analfabeti nei riguardi della stessa dinamica sociale nella quale siamo inseriti.

Dal “futuro promessa” al “futuro minaccia”

Non a caso la maggior parte dei cittadini dei paesi europei ha difficoltà a rispondere ad un quesito relativamente semplice (17): per quale ragione i padri fondatori della Repubblica italiana e di altri paesi europei moderni hanno sentito di dover sottolineare che, nel dopoguerra, la nuova società si stava costituendo come una “repubblica democratica fondata sul lavoro”? Cercavano forse banalmente di richiamare un fatto scontato e noto da tempi biblici, e cioè che “il continuo lavorare e produrre è alla base del mondo in cui viviamo”? Volevano forse enfatizzare principi astratti, che costellano idealisticamente il firmamento delle utopie sociali ? O intendevano piuttosto chiamare in causa qualcosa di storicamente più significativo? Un mutamento positivo nel modo stesso dell’esistenza collettiva, che i costituenti hanno additato come un “valore”, perché le conquiste dell’epoca consentivano di spingere praticamente l’evoluzione dell’organismo sociale al di là dei suoi precedenti limiti, e di costruire un futuro diverso dal passato, basato sulla certezza dell’erogazione del lavoro possibile? (18)

Su questa base, con il lavoro come soggetto (19) di uno sviluppo straordinario, avrebbe dovuto essere costruita una realtà nuova, contraddistinta da un miglioramento nelle condizioni di vita inimmaginabile appena qualche generazione prima. Una realtà che è stata effettivamente costruita fino alla metà degli anni Settanta, ma che ha appunto rappresentato un “mondo nuovo”, col quale il lavoro ha mostrato di avere una difficoltà ad interagire produttivamente. (20)

A mezzo secolo di distanza dal momento in cui questo ruolo centrale del lavoro è stato acquisito l’edificio sociale scricchiola così piuttosto rumorosamente, evidenziando che quelle fondamenta non riescono più a reggere saldamente tutto ciò che (di positivo) vi è stato eretto sopra, con la caduta di tanto in tanto di qualche istituto essenziale. D’altronde, le concezioni del mondo che hanno mediato quel passaggio non sono diventate un patrimonio individuale, e dunque non riescono a rinsaldare i legami sociali e ad indirizzare il procedere collettivo. Non solo le (passate) conquiste del lavoro non riescono più a guidare il cammino della società, ma non sono nemmeno in grado di tener ferme le stesse acquisizioni dello Stato sociale, che pure hanno costituito il pregevole risultato di lunghe lotte e di grandi sacrifici. Cercando di descrivere questo collasso sociale due studiosi francesi hanno sostenuto che la società moderna, “oltre ad aver perso nel giro di una sola generazione il proprio fondamento principale, l’ha visto rovesciarsi nel suo contrario” (21). Il “futuro promessa di trent’anni fa (22) è cioè diventato il futuro minaccia di oggi”.

Le riflessioni esposte nelle pagine che seguono sono state sollecitate proprio da quei continui cedimenti e, soprattutto, dall’infelice stato in cui, assurdamente, versano oggi coloro che si muovono nel mondo del lavoro. Un dramma che, seppure con diversa intensità, investe sia le società economicamente sviluppate che i paesi sottosviluppati, e talvolta raggiunge livelli che echeggiano quelli danteschi dell’alba del capitalismo 23. Se e quando riescono finalmente a superare le forche caudine della disoccupazione strutturale, i giovani che cercano un impiego diventano spesso oggetto di angherie, oltre ad essere normalmente privati di una sostanziale fiducia nell’avvenire. Dal canto loro i lavoratori avanti negli anni, se non sono ancora stati espulsi brutalmente dal processo produttivo, sono sempre più additati come dei privilegiati da sottoporre al pubblico ludibrio (24). La loro colpa? Il ragionevolissimo rifiuto di essere ricacciati indietro di mezzo secolo e di sopportare quelli che vengono erroneamente considerati come “necessari sacrifici”(25). Un rifiuto che, non accompagnandosi, in genere, ad una consapevolezza sul come contrastare questa deriva, finisce però con l’apparire come un pio, quanto inesaudibile, desiderio (26). Ma anche quella metà dei lavoratori che ancora non è stata completamente travolta dal regresso intervenuto negli ultimi venticinque anni, subisce sistematiche intensificazioni dei ritmi, continui prolungamenti del tempo di lavoro, drastici tagli delle retribuzioni reali e drammatici peggioramenti delle condizioni ambientali nelle quali svolge la propria attività. Oltre a dover spesso sopportare stupidi sermoni (27) sul come riconciliarsi pacificamente con la pessima condizione nella quale è stata precipitata.

A dar conto di come si è giunti a questa situazione è dedicata la prima metà di questo lavoro.

Perché la volontà di cambiare non basta

Qua e là cominciano, però, a manifestarsi i primi timidi segni che la misura è ormai colma, e che la frustrazione sta raggiungendo un livello tale da generare il bisogno di un radicale cambiamento. D’altra parte, il collasso finanziario ed economico in corso rende impossibile la pura e semplice continuazione delle strategie economiche sin qui seguite. Sembra cioè che, seppure ancora oscurata da nubi, all’orizzonte si intraveda l’alba di una nuova fase storica, che metta finalmente a tacere l’ideologia neoliberista, nonostante i suoi paladini stiano ancora cercando di raccogliere gli ultimi stracci prima di abbandonare la scena. In questi momenti di passaggio è tuttavia necessario che non si cada nell’errore di assecondare le spinte puramente reattive e di imboccare le stesse vie lungo le quali si è giunti alla sciagurata situazione dalla quale si cerca di uscire. 28 Troppe volte, dopo l’inizio della crisi, ogni segno di protesta è stato confuso con l’inizio di un capovolgimento di tendenza. Ma la volontà di cambiare, anche quando si manifesta con forza, non contiene in sé necessariamente la capacità di farlo e la protesta costituisce più il segno del bisogno di cambiamento, che l’indicazione della concreta via attraverso cui attuarlo. Può così accadere, com’è ricorrentemente accaduto negli ultimi trent’anni, che non si sia in grado di comprendere i problemi sociali che hanno determinato la crisi e la lotta sfoci in mera ribellione, risolvendosi in drammatiche sconfitte, che generano solo ulteriore rassegnazione. 29 O, viceversa, che si finisca col condividere molti luoghi comuni dei conservatori, sull’onda di un malinteso postmodernismo. Insomma, se ci si batte senza interrogarsi sulle forme di vita ereditate e sui problemi che hanno generato si finisce col muoversi all’intero di quella specifica dinamica che Freud ha definito come “coazione a ripetere”, che rende incapaci di concepire un’alternativa e risospinge nella situazione di impotenza dalla quale si cerca di emanciparsi. Ancora peggio è quando si crede di poter imboccare bambinescamente una via meramente conciliativa di fuoriuscita dalla crisi (30); come se le difficoltà scaturissero realmente solo dal contrasto delle volontà, piuttosto che dall’evoluzione degli stessi rapporti sociali e dai mutamenti intervenuti.

Per rendere con un esempio concreto come questa tendenza alla banalizzazione del conflitto poggi su una grave amnesia della storia recente, vorrei qui ricordare il caporedattore economico di un giornale romano che, in occasione di un confronto sulle pensioni, ha dato sfogo ad un approccio ingenuamente volontaristico: “gli anziani di oggi”, ha detto, “sono molto ‘fortunati’; perché concentrare la nostra attenzione in loro difesa? Dovremmo invece pensare ai giovani ‘che sono particolarmente sfigati’. I sindacati”, ha aggiunto, “saranno credibili solo quando organizzeranno manifestazioni di piazza a sostegno dei giovani, piuttosto che a sostegno degli anziani”. Il signore in questione, che pure ha attraversato da adulto l’ultimo mezzo secolo, ha evidentemente memoria corta, e ha dimenticato che nel corso degli anni Settanta ed Ottanta il movimento dei lavoratori ha cercato in ogni modo di afferrare l’altro bandolo della matassa, rispetto a quello che ha cercato di afferrare negli ultimi anni con la lotta sulle pensioni. I sindacati si sono infatti strenuamente battuti con numerosissime manifestazioni di massa, con proposte legislative (le liste speciali), con tentativi di organizzazione istituzionale dei giovani disoccupati (le leghe), con compromessi normativi (i contratti di formazione-lavoro), con ricerche, convegni e dibattiti, che hanno sortito qualche sporadico effetto positivo, ma che nel medio periodo sono sfociati in un drammatico fallimento generale. E il loro impegno passato deve costituire un punto fisso, dal quale non possiamo prescindere mentre cerchiamo di muoverci nel labirinto nel quale siamo precipitati. Così come le residue resistenze ai tagli e ai sacrifici in ogni campo – sanità, scuola, assistenza sociale, ecc. – debbono essere valutate positivamente, senza imputarle a un disinteresse per il resto.

Attribuire l’attuale situazione di sofferenza ad una mancata volontà di battersi, da parte delle forze sociali che agognano al cambiamento, è, dunque, del tutto errato e contribuisce all’accrescersi del disorientamento. Al contrario, se si vuole veramente procedere oltre, occorre analizzare perché alle lotte passate, nelle quali il problema della disoccupazione giovanile era al centro di una forte azione sociale, è a poco a poco subentrato uno svuotamento, che ha impedito di continuare a praticarle nelle forme date, in quanto accentuavano il senso di impotenza. I giovani non sono cioè degli “sfortunati”, dei penalizzati dalla “lotteria” della vita, né le vittime di un qualsiasi sopruso o indifferenza, bensì i primi soggetti investiti da una dinamica che, dilagando ben presto in tutta la società, ha comportato la progressiva esautorazione dell’embrione di potere che il lavoro salariato aveva conquistato a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale 31. Un potere che si è dissolto proprio perché, “concependo se stesso in forma unicamente politica”, pretendeva ingenuamente “di scorgere il fondamento di tutti i mali nella volontà” negativa altrui, alla quale sarebbe bastato contrapporre la propria volontà positiva e i propri valori. Se negli ultimi anni si è cercato di attestarsi in difesa delle pensioni – sulle quali si può dire tutto meno che rappresentino una “fortuna” – è stato solo perché esse costituivano l’ultimo baluardo nel quale un residuo sostanziale di quel potere continuava ad esprimersi. Solo salvando questo baluardo, ma ponendo anche fine alla rappresentazione volontaristica del contrasto, si poteva sperare di tornare a battersi sui fronti che sono stati persi in passato (32). Anche se il senso di impotenza dilagante sta investendo ampiamente anche questo campo.

Le basi di un nuovo potere

Ma se la via volontaristica è preclusa, come individuare un potere nuovo capace di mediare lo sviluppo futuro attraverso l’emancipazione del lavoro salariato? Certamente non con un ottimistico appello alla “società civile” che, sostituendosi alle forze politiche, dovrebbe essere in grado di muoversi spontaneamente in modo adeguato “nell’organizzazione diretta della vita e delle relazioni sociali”. 33 Il disorientamento politico non è infatti qualcosa di diverso dal disorientamento della società. E la società non può trovare il bandolo della matassa che conduce alla soluzione dei suoi stessi problemi riproduttivi senza esprimerlo anche in forma politica.

Da questo punto di vista, mi è sembrato che la diatriba sulla “fine (o meno) del lavoro” costituisse il terreno appropriato per sviscerare alcune delle problematiche che, in questa fase storica, condizionano sotterraneamente l’evoluzione sociale in quasi tutte le sue manifestazioni, incluse quelle della società civile. Prendendo le mosse da quella diatriba, ho cercato di ripercorrere quella che ho definito come “l’epoca del lavoro salariato”. La disoccupazione strutturale, la caduta dei salari reali, l’attacco alle pensioni, il dilagare della precarietà, lo stesso smantellamento dello Stato sociale, possono essere tutti riletti alla luce di questa tematica che, per qualche anno ha embrionalmente preso corpo, senza riuscire però ad imporsi come problema collettivamente condiviso. Tant’è vero che oggi il dibattito sembra essersi concluso con la tacita liquidazione di quel filone di pensiero e con il definitivo accantonamento di qualsiasi ipotesi di una riduzione dell’orario di lavoro (34). Ma un disoccupato che non sa argomentare su questo terreno è già un disoccupato perdente. Un pensionato che non sa confrontarsi con questo problema è già un pensionato relegato all’angolo. Un lavoratore che non sa dire nulla sulle prospettive future del lavoro è già un soggetto che non sa anticipare gli effetti della propria partecipazione al particolare modo di produzione nel quale è immerso, e dunque non sa incidere sulle contraddizioni che lo caratterizzano (35). Un sindacalista che non sa dar criticamente ragione dell’attuale debolezza del lavoro salariato è necessariamente un soggetto in malafede (36). Un politico progressista che prospetta retoricamente la possibilità di uno sviluppo sociale senza analizzare ciò che lo ostacola, limitandosi a ripetere nel nuovo secolo i luoghi comuni sull’innovazione, sulla flessibilità e sulla concorrenza che hanno prevalso nella prima parte del secolo scorso, è come un disco rotto che scoraggia ogni anelito partecipativo (37). Uno studente che pretende di acculturarsi senza approfondire perché la società in cui vive incontra crescenti difficoltà a riprodursi, è destinato ad acquisire un sapere del tutto inconsistente.

Se, come vedremo, “il lavoro in forma immediata sta cessando di essere la grande fonte della ricchezza” e ad essa si sta sostituendo, come possibile “pilone di sostengo di un (ulteriore arricchimento), lo sviluppo dell’individuo sociale”, ogni tentativo di restare sul terreno che ha prodotto buoni frutti nel passato, ma che è stato eroso dalla crisi, è destinato ad ottenere risultati miserevoli. I miseri risultati che stiamo, appunto, ottenendo con le lotte degli ultimi decenni. Ma per procedere altrimenti è necessario imparare a conoscere le forze in campo in maniera approfondita. Un approfondimento che ho cercato di fare nella seconda parte, tesa a cogliere le potenzialità di sviluppo insite nel “tramonto del lavoro salariato”.

Come ha sottolineato una studiosa che ha grandemente contribuito alla comprensione delle dinamiche sociali della modernità, il futuro è ormai entrato come elemento determinante della storia corrente 38 e senza la capacità di anticiparlo coerentemente si è disarmati. Vale a dire che non si contribuisce a fare la storia, bensì ci si limita a subirla. Per questo ho dedicato i miei sforzi a dipanare una matassa che serve a tessere la vita di ognuno, senza che la maggior parte di noi se ne renda conto. E nel farlo sono partito da un interrogativo apparentemente inquietante: per quale motivo, ragionando attorno al mondo nuovo che viene preparato dallo stesso sviluppo capitalistico, Marx ha contrapposto l’emergere dell’individuo consapevolmente sociale alla pura e semplice crescita ed egemonia del lavoro salariato? Quale differenza tra queste due forme dell’individualità sociale lo ha spinto ad una simile distinzione? Come si lega tutto ciò al tema politico e sociologico sollevato negli ultimi decenni da numerosi autori sulla “fine del lavoro”? E come si ripercuote tutto ciò sul “diritto al lavoro” sul quale è stata – politicamente – costruita la società moderna?

Se questo tentativo di approfondimento si rivelerà una fatica di Sisifo, la stanca ripetizione di una spinta utopistica a sbarazzarsi dei problemi che abbiamo, o consentirà un mutamento positivo nelle lotte future, proprio perché saprà fare coerentemente i conti con le difficoltà di cui soffriamo, dipenderà non solo dal valore analitico di ciò che verrò esponendo, ma anche da quanto la frustrazione attuale avrà educato i bisogni degli individui alla necessità di un nuovo orientamento sociale. Consentendo a chi anela ad un “mondo diverso” di assumersi il faticoso compito di individuare le condizioni per produrlo, anziché di limitarsi ad invocarlo.

Certo, per non rimanere aspiranti ad un mondo migliore e diventare, invece, suoi produttori occorre saper tollerare di confrontarsi con interrogativi che non si comprendono spontaneamente, con concetti che non costituiscono già parte integrate della propria coscienza sociale, con mediazioni riflessive che non si coltivano quotidianamente. Insomma si deve procedere alla ricerca di quel “soggetto del cambiamento”, che in molti a sinistra evocano, innanzi tutto misurando il bisogno e la capacità di cambiare se stessi. Per questo senza essere esploratore chi ci legge non potrà sperare di condividerci o di confutarci. Non avendo avuto nemmeno l’intuizione della propria impotenza, e del bisogno di elaborare concetti nuovi per comprendere la situazione nuova nella quale ci troviamo, dirà puramente e semplicemente che non trova alcun senso in quello che stiamo cercando di dire. E la confusione, la stanchezza e la noia che lo coglieranno costituiranno solo la misura di ciò che ci separa realmente da un altro mondo possibile.

LIBRO PRIMO

L’epoca del lavoro salariato

Parte prima

Dove siamo?

Capitolo primo

Le formulazioni intuitive del problema e la loro confutazione

“Le parole possono intromettersi tra noi e i nostri oggetti in innumerevoli e sottili maniere, se non ci rendiamo conto della natura della loro potenza”. (C.K. Ogden, I.A. Richards, 1923)

Nell’ormai vastissima letteratura psicologica sui problemi della comunicazione interpersonale viene riferito un episodio particolarmente emblematico di una questione che investe la nostra riflessione. Racconta la madre di un adolescente che, una volta, mentre usciva di casa per andare a far visita ad un’amica che abitava dall’altra parte della strada, chiese al figlio di assicurarsi, se avesse voluto raggiungerla, di “tirare la porta di casa dietro di sé”, cioè di accertarsi che fosse chiusa. Un’ora dopo, quando decise di seguire la madre, il giovane tirò via la porta dai cardini e la appoggiò al muro esterno dell’abitazione, lasciando l’ingresso completamente spalancato. Il ragazzo in questione era autistico, cioè incapace di quella relazione con il mondo circostante che è alla base della normale comunicazione. Ma non bisogna essere autistici per incontrare difficoltà ad interagire con gli altri. Ci sono infatti persone “sane” che recepiscono la comunicazione esattamente come viene; senza cogliere “la ricchezza dei significati spesso sepolti nel normale uso del linguaggio”, e così facendo non incontrano affatto le intenzioni di chi sta cercando di comunicare con loro 39. La ragione di questo appiattimento sulla lettera di ciò che viene detto è stata approfondita in molti studi, ed è stata sinteticamente espressa sostenendo che coloro che cadono in questa trappola soffrono, in genere, di una percezione monodimensionale del mondo, tutta ripiegata su se stessa. Essi mostrano quasi sempre un’incapacità di superare i test delle false credenze e non riescono a partecipare a giochi che richiedono finzioni. 40 Poiché non si rendono conto che altre persone possono nutrire convinzioni che non corrispondono alle loro conoscenze, anche quando quelle convinzioni trovano un probabile fondamento nell’esperienza di quegli individui, sono incapaci di immaginare altri mondi o che il mondo potrebbe essere diverso da come si è manifestato ai loro sensi. 41 In altri termini, questi soggetti agiscono come se il contesto fosse sempre ad una dimensione, e perciò intrinsecamente trasparente. Quello che loro “sanno” sarebbe quello che tutti sanno o, comunque, dovrebbero sapere, in quanto corrispondente a ciò che è.

Se e quando gli interlocutori muovono da una diversa conoscenza, e quindi interpretano il pensiero e l’interazione con l’ambiente in modo diverso da come questi soggetti li concepiscono, il loro ripiegamento impedirà di convenire che quello può essere un altro modo di cogliere la realtà, che rinvia ad un’altra possibile dimensione del dato storico e ad un’altra possibile prospettiva futura 42. Ed essi si sentiranno spinti a rimproverarli “di rigirare il mondo” 43. Questi individui pretendono cioè di essere creduti sulla parola, facendo riferimento solo a ciò che dicono e immaginano di dire, negando qualsiasi spazio a quella che è nota come interpretazione del messaggio. 44 Una “interpretazione” il cui bisogno scaturisce proprio dal fatto che, di norma, i mondi di coloro che dialogano 45 – o, se si vuole, le loro esperienze – non sono immediatamente coincidenti, e spesso si ignorano a vicenda. 46 Per dirla in breve, la forma di comunicazione in questione comporta un totale misconoscimento della problematicità del linguaggio e della non univocità delle forme del comportamento e della conoscenza che lo accompagnano. Inoltre non sa che qualsiasi comprensione muove dall’individuazione di ciò che ciascuno di noi non vede, ma l’altro sostiene di vedere, e quindi rende quella forma di esperienza che è nota come intuizione un qualcosa da sviscerare.

La controversia sulla “fine” del lavoro.

Il breve rinvio a questa particolare modalità di interazione umana ci torna utile per avviare il nostro ragionamento sulla controversia che, per qualche anno, ha alimentato le braci che hanno consumato i resti della sinistra, inerente, appunto, alla cosiddetta “fine del lavoro”. Una controversia che, pur essendo vitale per le prospettive di qualsiasi alternativa sociale, ha finito col precipitare nel dimenticatoio. Richiamiamola dapprima nei termini usati allora da un autore che più di altri ha avanzato riserve nei confronti di questa formula. Riccardo Bellofiore, riprendendo una posizione già espressa nel 1979 47, è intervenuto nella fase acuta del dibattito sostenendo che, nel corso degli anni Novanta, “l’analisi della globalizzazione e del postfordismo 48 si prolungava (spontaneamente) in quella della fine del lavoro; e i pochi critici venivano visti come non troppo simpatici cantori del bel tempo andato. Ora, che il lavoro ‘garantito’ dell’era keynesiana fosse ormai agli sgoccioli”, ha aggiunto, “non era certo una novità: ma che il tempo di lavoro e la centralità della condizione lavorativa fossero avviate all’estinzione è qualcosa che”, a suo avviso, “è stato smentito drasticamente negli anni successivi”.49 50 Nello stesso periodo, dalla Svizzera, interveniva anche Christian Marazzi per affermare che “l’utopia della ‘fine del lavoro’, che molti hanno visto come realistica grazie alle nuove tecnologie a risparmio di lavoro, è un esempio di inadeguatezza delle categorie politiche. … La sopravvivenza della storia di questo secolo, l’immanenza, nel linguaggio monetario, del lavoro nella sua accezione classica di ‘lavoro socialmente necessario’, ci hanno portato altrove rispetto alle utopie della ‘fine del lavoro’” 51. Con un linguaggio decisamente diverso, ma procedendo sulla stessa falsariga, Riccardo Antunes, in un testo che ha avuto ampia diffusione in America Latina, ha sostenuto: “possiamo concludere [contro la tesi di una tendenza alla fine del lavoro] che la classe operaia non sparirà tanto rapidamente e, cosa fondamentale, che non si può prospettare, neanche in un lontano futuro, alcuna possibilità di eliminare la classe-che-vive-di-lavoro”.52 Ciò perché “le macchine intelligenti non possono sostituire completamente i lavoratori” realizzando “la completa estinzione del lavoro vivo”. Senza risalire troppo indietro negli anni, ricordiamo poi una drastica presa di posizione di Bruno Trentin che, seguendo lo stesso filone emotivo, ha affermato: “tutta una serie di dati empirici dimostrano che la vera prospettiva non è tanto la scomparsa del lavoro, almeno nel medio-lungo termine, quanto quella di una sua redistribuzione selvaggia …. Non c’è il segno di una scomparsa del lavoro, ma di una tendenza alla sua monopolizzazione da parte dei ceti e dei gruppi sociali in grado di accaparrarsi la maggior quantità di sapere nella società” 53.

D’altra parte, alcuni dei migliori ricercatori che affiancano il sindacalismo di base non si sono sottratti al procedere della corrente. Per loro si sarebbe trattato di “forzare l’orizzonte a partire dal superamento dei confini sociali fra classe operaia propriamente detta, gli intellettuali, nuove figure del lavoro, del lavoro negato, del non lavoro, e di accomunare questi gruppi sociali nella loro lotta per l’emancipazione sociale; ritrovandosi nei fatti nel conflitto capitale-lavoro, superando nella lotta gli schemi dell’ormai, decretata da alcuni studiosi anche di origine marxista, fine del lavoro. Ma quale fine del lavoro! Sempre più è viva l’analisi scientifica di Marx sul lavoro salariato, sulla ‘proletarizzazione’ ed immiserimento, assoluto e relativo, di strati sempre maggiori delle società a capitalismo avanzato; per non parlare dei livelli di schiavitù, di feudalesimo e di miseria assoluta del Terzo e Quarto Mondo. Gli ex marxisti, che oggi amano definirsi critici del marxismo per cadere nelle braccia del neoliberismo, che sparlano di fine del lavoro, pongono falsi problemi. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una scorretta lettura della realtà, che ripercorre i vecchi schemi sociali, economici e teorici: quelli liberisti e neoliberisti, quelli che vogliono il capitalismo come fine della storia.” 54 Elvio Dal Bosco, nel suo bel libro sulla globalizzazione 55, pur senza entrare nel merito, ha preso a sua volta le distanze, esclamando: “altro che fine del lavoro!”. Una posizione subito condivisa da Alberto Burgio, che, giunto per ultimo, quando ormai il dibattito si stava esaurendo, ha dovuto esagerare qualificando la teoria della fine del lavoro come “il mito dei miti, che ispira la fine della lotta delle classi … Un ciarpame di cui occorrerebbe far piazza pulita … Perché consente di far piazza pulita dei più pesanti contraccolpi del liberismo sul lavoro” 56. Anche taluni giornalisti della sinistra meno accomodante, con alle spalle una lunga esperienza, hanno civettato talvolta con il fastidio prevalente nei confronti della formula della “fine del lavoro”. Ha scritto ad esempio Valentino Parlato, in occasione dello sciopero generale della CGIL del febbraio del 2003, che ha portato milioni di lavoratori a Roma: “Siamo ad un confronto drammatico, forte, che si pone in una fase di grande trasformazione dell’industria e del lavoro. Una trasformazione che, come in vario modo altre volte nel passato, ha indotto il colto e l’inclita a decretare la fine del lavoro … Questo è il dato della cultura dominante” (dunque degli avversari dei lavoratori): “il lavoro non c’è più e può essere anche inquinante”.57 Mentre Bruno Ugolini, parlando delle lotte dei metalmeccanici, ha sottolineato che essi sono ancora tanti “malgrado la profezia circa l’ormai inevitabile ‘fine del lavoro’”. 58 Poi, col passare dei mesi e degli anni, lentamente, ma inesorabilmente, è calato il silenzio, salvo qualche reminiscenza come quella della Camusso, che in occasione di un intervento televisivo 5 ha incautamente sostenuto che la teoria della fine del lavoro sarebbe “servita a lanciare la speculazione finanziaria”.

Per mettere a fuoco il problema.

“Utopia”, “scomparsa completa”, “sostituzione totale”, “estinzione”, “eliminazione”, “sparizione”, “redistribuzione selvaggia”, “monopolizzazione”, “fine della storia”, “falso problema”, “realtà inquinante”, “mito dei miti”, “ciarpame”, “vezzo del colto e dell’inclita”, “profezia”, ecc.; ma se quella della “fine del lavoro” fosse soprattutto una metafora? Se chi l’ha usata non intendesse riferirsi ad una vera e propria dissoluzione del lavoro, ma ad un fenomeno più complesso, del quale la figura della “fine” costituiva solo un espediente rappresentativo per catturare l’attenzione di lettori e di ascoltatori spesso distratti o confusi da una sovrabbondanza di messaggi? Che utilità potrebbe in tal caso avere l’opposizione alla lettera con la quale alcuni studiosi hanno tentato di significare il fenomeno sociale al centro dell’attenzione? Perché evitare di penetrare nel senso di ciò che hanno cercato di affermare, semmai confutando le mediazioni analitiche con le quali hanno tentato di rappresentarlo? Non che qua e là non ci siano stati individui o gruppi che, a causa di una sostanziale povertà intellettuale, hanno finito col recepire la formula in termini non metaforici e con il riproporla in forma letterale. Qualche60 sostenitore della proposta del reddito di cittadinanza, ad esempio, ritiene – evidentemente senza aver mai criticamente riflettuto sul problema – che il lavoro non sia più condizione di (ri)produzione della ricchezza e, su questa base, rivendica per tutti una partecipazione al reddito derivante dal puro e semplice fatto di esistere 61, e dunque senza che nessuno sia costretto a svolgere alcun lavoro. 62 Ma si tratta di eccezioni. Se molti di coloro che sono ricorsi alla formula della “fine del lavoro”, come ad esempio Jeremy Rifkin 63, Pierre Carniti 64, Adam Schaff 65, Dominique Mèda 66, Ermanno Bencivenga67, Domenico De Masi 68, Benjamin Hunnicutt 69, Ulrich Beck 70 hanno scritto, ognuno, centinaia di pagine per spiegare l’oggetto al quale si stavano riferendo, è ovvio che il processo di risoluzione di milioni di parole nella piatta espressione “fine del lavoro”, è il segno di un probabile autismo dei riceventi (71), che va al di là delle ammissibili manchevolezze della rappresentazione (72).

Personalmente non condivido molte delle riflessioni di Rifkin, quando dalla storia passa alla teoria; ho avanzato approfondite critiche a Schaff (73); ho dialogato criticamente con Hunnicutt (74); ho recensito positivamente, ma criticamente il testo della Medà, e non ho mai indulto all’uso della locuzione “fine del lavoro”; ma solo perché sono pienamente consapevole delle difficoltà comunicative che contraddistinguono l’attuale epoca storica. Il fatto di non aver considerato positivamente il ricorso a questa figura non mi spinge però a schierarmi con chi si è limitato a rigettarla per semplificare la realtà (75), sbarazzandosi del problema. Non basta cioè affermare che non c’è “la fine” del lavoro. Ritengo piuttosto, con Heilbroner (76), che si debba assolutamente porre al centro del dibattito in tutti i paesi – economicamente sviluppati e sottosviluppati – la questione del “futuro del lavoro”, e che a tal fine la figura della “fine del lavoro” abbia fatto meno male di quanto non ne abbia fatto l’opposizione che ha subito da una parte significativa di coloro che pure non accettano passivamente l’evoluzione in corso. Con la prima si è cercato di cogliere un problema che incombe su di noi, e di individuare i mutamenti sociali che consentirebbero di affrontarlo; con la seconda si è cercato di sbarazzarsene, come se non fosse richiesto alcun cambiamento. La prima spingeva per un mutamento qualitativo nelle forme e negli obiettivi del conflitto sociale; alla seconda bastava un’intensificazione quantitativa del conflitto nelle forme operaie, studentesche, ambientaliste, femministe o pacifiste ereditate dal passato, perché tutte ed ognuna potevano essere interpretate come una ripresa del movimento, per il quale non sarebbe essenziale misurarsi col problema – nuovo e centrale – della riproducibilità o meno del rapporto di lavoro salariato.

Per tornare all’esempio con cui abbiamo aperto questo capitolo, se, invece di chiedere metaforicamente al figlio di “tirarsi” dietro la porta, la madre gli avesse più banalmente detto di “chiuderla”, l’errore del figlio forse non sarebbe intervenuto. Ma ciò non depone contro la madre, appunto perché la porta andava chiusa e lei, probabilmente, sapeva di doverlo ricordare al figlio. Ciò che non poteva fare altrimenti che con il suo linguaggio. Insomma, il lavoro interpretativo del problema emerso va impostato partendo dalla (in)capacità di comprensione del figlio, che può indubbiamente essere letta alla luce della particolare forma del messaggio che la madre gli ha inviato. Ma senza incorrere nell’errore di imputare a quest’ultima il comportamento improprio del figlio, che ha agito addirittura in maniera opposta rispetto al necessario e a ciò che gli aveva chiesto la madre. Così l’interrogativo, per noi, riguarda il fastidio che molti, a sinistra, hanno provato nei confronti della tesi sulla “fine del lavoro”, spingendoli a sbarazzarsi del problema che con quella tesi si cercava di evocare, invece convenire sulla possibilità che non comprendevano ciò di cui si stava parlando, e di provare a misurarsi criticamente con ciò che esso eventualmente implicava.

E non basta obiettare che, in qualche caso, la critica alla figura della “fine del lavoro” ha costituito una reazione all’uso che ne è stato fatto da destra, per cercare di chiudere definitivamente la fase della storia che è stata dominata dal “diritto al lavoro”. 77 Se dagli anni Ottanta i conservatori in recupero hanno cercato di negare i problemi che affliggono la società moderna, trincerandosi dietro ad una particolare lettura della “fine del lavoro”, fantasticamente tesa ad anticipare la scomparsa del loro antagonista storico, 78 è altrettanto certo che, per tornare a contare nella società, quell’antagonista deve affrontare un problema nuovo che lo riguarda, che è stato dapprima espresso, anche se rozzamente, con la formula della “fine del lavoro” 79. Così è innegabile che Rifondazione Comunista, nel momento in cui aveva ancora un peso significativo nel quadro politico nazionale, ha sostenuto che “contrariamente alla vulgata sulla ‘fine del lavoro’ nel mondo, sia ora che nelle previsioni future di tutti gli enti internazionali che si occupano degli scenari economici e sociali, il lavoro dipendente è cresciuto ed è destinato a crescere enormemente su scala mondiale, qualunque sia la forma giuridica o la definizione sociologica che assume da paese a paese”, facendo sua la posizione degli avversari dei teorici della “fine del lavoro”. Una unilateralità accentuata dalla presa di posizione del Segretario dell’epoca che, in pieno congresso, ha liquidato ogni riflessione qualificando la teoria della “fine del lavoro” come “un incredibile bufala che ha fatto il giro del mondo!”, ottenendo così il disastroso risultato di far scendere definitivamente il sipario sull’argomento.

Se almeno i sedicenti “marxisti” avessero tenuto presente un frammento dei Lineamenti fondamentali, che circola in Europa da più di cinquant’anni – nel quale Marx sostiene che “il capitale impiega le macchine solo nella misura in cui abilitano l’operaio a lavorare per il capitale una parte maggiore del suo tempo. … E’ vero che, con questo processo, la quantità di lavoro necessario alla produzione di un determinato oggetto viene ridotta a un minimo, ma solo perché un massimo di lavoro venga valorizzato nel massimo di tali oggetti. Il primo lato è importante, perché il capitale riduce qui, senza alcuna intenzione, il lavoro umano (il dispendio di forza) ad un minimo. Ciò tornerà utile al lavoro emancipato ed è la condizione della sua emancipazione” 80 – forse sarebbero riusciti a trasformare il fastidio in una sollecitazione ad interrogarsi 81.

Per facilitare il compito a chi ha difficoltà di comunicazione e viene confuso dalle metafore, proveremo pertanto a riformulare il nostro problema in termini difficilmente 82 equivocabili. Ci chiederemo: l’evoluzione sociale dell’ultimo secolo, con il radicale rivoluzionamento della vita 83 che ha determinato nei paesi sviluppati, prospetta l’esistenza di un limite ravvicinato alla riproducibilità del lavoro salariato? Insomma, l’anticipazione di Marx sulla tendenza del capitale a ridurre sistematicamente il lavoro ad un minimo, seguita ad un elevato grado dello sviluppo dall’involontaria incapacità di reimpiegarlo pienamente, ha trovato, dopo un secolo e mezzo, una qualche conferma storica, o è stata invece confutata? Dobbiamo cioè concludere che questo tipo di attività produttiva venga oggi riprodotto e possa 84 continuare ad essere riprodotto senza difficoltà e senza determinare effetti contraddittori o che sia invece vero il contrario? In altri termini, il lavoro salariato è un lavoro che ha un futuro, nel senso che è capace di mediare un ulteriore sviluppo, o ha invece raggiunto un limite che impone un suo primo superamento, nonostante possa e debba per qualche tempo continuare a costituire la base della vita che abbiamo ereditato dal passato, e di un suo eventuale consolidamento? E se è così, in che cosa può concretamente consistere l’emancipazione alla quale Marx fa riferimento? Vale a dire, c’è un qualcosa d’altro che dovrebbe eventualmente riempire positivamente il nostro futuro, sostituendo il lavoro salariato come elemento propulsore di un nuovo sviluppo?

Ritengo che la realtà sociale odierna ci offra numerose testimonianze a favore della validità dell’anticipazione di Marx, e che la diatriba contro la “fine del lavoro” esprima proprio l’incapacità di cogliere la differenza che passa tra un futuro nel quale ci si limita a cancellare il lavoro – immaginando che al recedere di quest’attività subentri solo un vuoto o, al massimo, un’esistenza umana dominata, in una ristretta cerchia, dallo spasso e dal divertimento e, per il resto, dalla miseria servile – ed un futuro nel quale il peso del lavoro salariato recede significativamente, perché si riesce a, o almeno si tenta di sostituirlo in generale con un’attività produttiva qualitativamente superiore. Costretti a ciò proprio dalla difficoltà di procedere, nelle società sviluppate, al reimpiego del lavoro salariato reso superfluo dall’innovazione tecnologica. Il rifiuto di questa costrizione può rendere la sinistra ancor più autistica di quanto ha sin qui dimostrato di essere nell’elaborazione delle soluzioni che consentirebbero di uscire dalla situazione di crisi nella quale siamo piombati. Infastiditi dalla complessità dei problemi che vengono posti dalla vita, e che rimangono dapprima sepolti in essa proprio perché semanticamente oscuri, buona parte di coloro che si battono per una società alternativa, potrebbero cioè decidere di “scardinare la porta”, che dovrebbero invece solo “tirarsi” dietro per “chiudere” la fase storica appena trascorsa. Così facendo dimostrerebbero però di non aver compreso i compiti che le generazioni che ci hanno preceduti ci hanno inconsapevolmente trasmesso, e che conseguono proprio dalla soluzione dei compiti che la storia precedente aveva loro consegnato (85)

Se il lavoro salariato non è riproducibile sulla scala necessaria (86), e la sua espansione non può garantire un nuovo sviluppo, ogni tentativo di procedere nella direzione del pieno impiego senza muovere da questo punto fermo è destinato a sfociare in un disastro. Si tratta dello stesso drammatico effetto che subisce chiunque insista ad offrire una merce sul mercato anche in presenza di segnali che testimoniano una strutturale eccedenza di quel prodotto rispetto alla domanda. Né basta obiettare che questo effetto non si dovrebbe verificare perché l’offerta di forza lavoro non è uguale a quella delle altre merci. Affinché questa obiezione non rimanga nel limbo delle questioni etiche, occorre appunto che il tentativo di partecipare all’attività produttiva si sottragga al meccanismo offerta-domanda proprio del mondo delle merci e non si accontenti più di evocare idealisticamente lo stato come figura altra, capace di spingersi al di là dei limiti del mercato. Insomma è necessario che prenda corpo un soggetto in grado di elaborare pratiche produttive nuove, che oltrepassino la pura e semplice riproduzione del rapporto salariato, nell’ambito del quale abbiamo – positivamente – costruito la vita negli ultimi duecento anni.

Ma per procedere in questa direzione si deve affrontare il problema che è stato sollevato a suo tempo dai cosiddetti teorici della “fine del lavoro”, tra i quali non mi annovero, ma ai quali sento che tutti noi dobbiamo concedere la necessaria attenzione, appunto perché, esplorando uno spazio al di là del dato, hanno posto in essere quel comportamento indispensabile per lavorare attorno al problema centrale di cui, in quest’epoca storica, abbiamo cominciato a soffrire.

Capitolo secondo

Un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

Definiamo con più precisione l’oggetto al centro della contesa sulla quale stiamo ragionando. Scrive Rifkin in La fine del lavoro: “oggi, su scala globale la disoccupazione ha raggiunto il livello più elevato dai tempi della Grande Depressione degli anni Trenta. Nel mondo, più di 800 milioni di persone sono disoccupate o sottoccupate”. “Questo numero è probabilmente destinato ad aumentare ulteriormente … poiché milioni di individui si affacceranno per la prima volta sul mercato del lavoro, per ritrovarsi senza alcuna possibilità di occupazione. Molte saranno le vittime di un’innovazione tecnologica che sostituisce sempre più velocemente 87 il lavoro umano con le macchine, in quasi tutti i settori dell’economia globale”. 88 Egli parte dunque dal porre l’accento sul lato negativo della situazione che si è instaurata nell’ultima fase del XX secolo, su ciò che in essa sembra non andare nel verso giusto. Come si dice, egli nota la parte vuota del bicchiere.

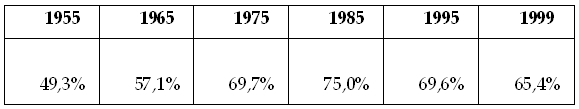

Gli rispondono gli avversari 89: “non è vero che il capitalismo contemporaneo veda il ridursi dell’occupazione. Al contrario, la forza lavoro mondiale è aumentata dal 1965 al 1995 da 1.329 e 2.476 milioni di lavoratori, e se ne prevede l’ulteriore espansione a 3.656 milioni per il 2025. Quello che è successo è che si è avuta una ridislocazione dell’attività manifatturiera su scala mondiale. Una ridislocazione che ha colpito, mediante massicce espulsioni di manodopera, soprattutto i lavoratori delle grandi imprese, e ancor di più quelli delle grandi imprese produttrici di beni di consumo di massa, la cui tecnologia non è più privilegio dei paesi più avanzati” 90. Con un’argomentazione che echeggia molto da vicino la famosa teoria economica antikeynesiana della compensazione, secondo la quale le occupazioni perse in conseguenza dell’innovazione tecnica tendono sempre ad essere sostituite da altre, si dice che il bicchiere non è affatto mezzo vuoto, ma solo mezzo pieno, e in attesa di essere riempito del tutto.

Due brevi critiche di metodo

L’enunciato offre però il fianco a due prime critiche elementari. Nel trentennio considerato l’aumento della forza lavoro in termini relativi sarebbe stato, secondo gli specifici dati della Banca Mondiale riportati, 91 di poco superiore all’80%; ma negli stessi anni la popolazione mondiale non è forse aumentata di una percentuale molto vicina a quella stessa grandezza? Al massimo si potrebbe dunque parlare di una crescita assoluta degli occupati, che però corrisponderebbe ad una normale riproduzione relativa del loro numero 92. Ciò che deporrebbe senz’altro contro la tesi sulla “fine del lavoro”, ma non giustificherebbe affatto il suo baldanzoso rovesciamento. Ma le cose non stanno proprio in termini così tranquillizzanti! Si noterà, infatti – ed è questo il secondo e più grave errore – che lo stesso Rifkin, parlando di una “crescita di quanti si riversano (anche per la prima volta) sul mercato del lavoro”, non fa altro che ipotizzare il sussistere di una dinamica che determina un aumento assoluto e relativo della forza lavoro mondiale. Dunque non si può contrapporre questo aumento alla sua argomentazione, visto che lo concepisce addirittura come punto di partenza del ragionamento! Egli si riferisce, invece, e più sensatamente, alla possibilità che questo numero crescente di individui, che vogliono agire come lavoratori salariati, trovino effettivamente un’occupazione. Per Rifkin il problema dovrebbe diventare drammatico, appunto perché all’espansione dell’offerta mondiale di forza lavoro, sulla quale nessuno ha dubbi, se non altro perché le forme produttive più arcaiche tendono ovunque a dissolversi in modo accelerato, non dovrebbe corrispondere una comparabile crescita dell’occupazione. 93

Certo, se si prende l’espressione “fine del lavoro” alla lettera, basta spiattellare i dati sull’aumento assoluto di quanti si offrono come “forza lavoro” a livello mondiale per credere di averla confutata. E’ cioè sufficiente riconoscere che c’è un numero crescente di soggetti che cerca lavoro, per negare che il rapporto di lavoro salariato sia realmente giunto al termine del suo sviluppo 94. Ma se non ci si avvale di questa semplificazione arbitraria, che risolve un processo complesso in uno solo dei suoi momenti, tutto torna in alto mare, ed occorre affrontare un problema cruciale: il numero crescente di coloro che cercano e cercheranno lavoro è in grado di trovarlo? 95 Vale a dire, la velocità alla quale viene creato lavoro è tale da compensare il lavoro distrutto dal progresso tecnico oltre a far fronte all’impetuosa crescita della forza lavoro, determinata sia dall’aumento della popolazione mondiale, sia dal fatto che molti di coloro che prima non si riversavano sul mercato del lavoro, ma producevano in altra forma, ora lo fanno? Insomma, chi cerca di praticare il rapporto di lavoro su scala allargata dal lato dell’offerta, trova dall’altra parte, cioè dal lato della domanda, qualcuno capace di soddisfare questa richiesta nella misura corrispondente?

I pochi e confusi dati a nostra disposizione 96 non depongono a favore di questa ipotesi e confutano alla radice sia la tranquilla certezza degli economisti che la avanzano, che le foghe oratorie di chi, sul piano politico, prospetta un’alternativa che elude il problema. Richiamiamoli sinteticamente.

Innanzi tutto va tenuto presente che il povero Rifkin non ha tirato fuori la valutazione dal suo cappello, ma ha citato puntualmente il documento dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, The World Employment situation, Trends and Prospects 97, dal quale la traeva. Se non si concordava si doveva, ovviamente, entrare nel merito e confutarla. Ma ci si è ben guardati dal farlo, contrapponendole, senza operare alcuna comparazione metodologica, i dati proposti da un altro organismo, la Banca Mondiale, che non entravano nemmeno nel merito del problema che lui sollevava, o i dati dell’O.I.L. del 1996, relativi all’andamento dell’occupazione, ignorando però quelli della disoccupazione e della sottoccupazione, che nella prospettiva indicata da Rifkin risultano centrali. Ma ragioniamo attorno alle statistiche disponibili ipotizzando che esse, pur nella generale confusione, abbiano un qualche elemento di validità.

Nel corso degli anni Sessanta, per la concomitante azione dello Stato sociale nei paesi industrialmente avanzati e della residua tenuta dei preesistenti modi di produzione nei paesi economicamente arretrati, la disoccupazione mondiale si collocava tra il 2 e il 3% e, su una forza lavoro formalmente rilevata di poco più di 600 milioni di lavoratori, riguardava poco più di 12 milioni di unità. 98 Volendo accettare per buona la stima della Banca Mondiale, che colloca invece a circa 1.350 milioni di unità la forza lavoro mondiale dell’epoca, e supponendo che la disoccupazione fosse più elevata nei paesi nei quali il mercato del lavoro non era sotto controllo statistico, si può arrivare ad un valore di più o meno 30 milioni di disoccupati. Sempre accettando per buona la stima della forza lavoro mondiale della Banca Mondiale relativa al 1995, che quantifica le unità di coloro che si riversano sul mercato del lavoro in 2.500 milioni circa, se non fossero sopravvenuti gravi problemi di riproduzione del lavoro, ci saremmo ovviamente dovuti trovare con un incremento della disoccupazione non più che proporzionale rispetto all’incremento relativo della forza lavoro. I disoccupati in più rispetto al 1965 avrebbero dovuto cioè essere circa 25 milioni, portando il loro ammontare complessivo a non più di 55 milioni. Le stime per quell’anno da parte dell’ILO, fatte proprie dalla Banca Mondiale, individuano invece in ben 136 milioni il numero dei disoccupati su scala globale. E mentre nel 2000 si quantifica in 160 milioni il numero dei senza lavoro nel mondo, nel 2003 lo si quantifica in 186 milioni. Siamo cioè ad un ordine di grandezza che supera comparativamente del trecento per cento quello degli anni Sessanta e che, cosa quanto mai significativa, colpisce soprattutto i giovani. Per non parlare delle forme di sottoccupazione – relative, appunto, ad una riproduzione stentata del rapporto salariato – che vedono coinvolte centinaia di milioni di persone 99.

Inutile dire che si tratta di dati che vanno presi solo come grossolani indicatori di una tendenza, appunto perché una conoscenza del reale andamento della riproduzione della forza lavoro su scala planetaria è al di là da venire. Ma è un dato di fatto che, mentre negli anni Sessanta i governi tendevano a vergognarsi di una disoccupazione superiore al 3%, dagli anni Ottanta ha cominciato a prevalere una tendenza opposta. Qualsiasi livello di disoccupazione necessario a garantire la stabilità dei prezzi, anche se quattro o cinque volte superiore rispetto agli anni Sessanta, ha finito con l’essere accettato, dopo essere stato classificato dagli economisti conservatori come “un tasso naturale di disoccupazione”. Tenendo fermo questo rovesciamento si può far riferimento ai tassi di disoccupazione per grosse regioni, relativi al 1995, che risultano essere:

Tabella n°1

Tassi di disoccupazione per regione 100

Paesi sviluppati 9,1

America Latina e Caraibi 8,1

Asia e Pacifico 4,6

Medio Oriente 10,9

Africa del Nord 10,5

Con simili grandezze, che a nostro avviso, sottovalutano la potata del problema 101, ci sembra che sia del tutto sensato chiedersi: il lavoro – e quando parliamo di lavoro ci riferiamo ovviamente al lavoro salariato – continua a garantire “l’arricchimento umano” o sta solo mediando un miglioramento – antagonistico 102 – delle condizioni di vita di coloro che vivono in società dominate da un’estrema povertà, mentre nei paesi economicamente sviluppati “ha addirittura cessato di essere la fonte di un arricchimento superiore” 103 che, su basi alternative, sarebbe invece possibile?

Il quadro statistico complessivo fornito dall’I.L.O. Relativo al tasso di disoccupazione mondiale periodo 1994-2010, d’altronde, confuta alla radice le argomentazioni dei critici della “fine del lavoro”, in quanto configura il quadro evolutivo in maniera più vicina alle ipotesi di Rifkin che a quelle di coloro che lo hanno contrastato. Come si può facilmente rilevare negli ultimi quindici anni il tasso di disoccupazione è risultato sempre decisamente elevato. Per quanto riguarda poi l’occupazione va notato che c’è una tendenza di lungo periodo al declino del tasso degli occupati in rapporto alla popolazione mondiale, visto che questo scende dal 62,5% del 1994 al 61% del 2010, e che a fine 2011 l’I.L.O. ha conteggiato la disoccupazione mondiale a di sopra dei 200.000.000 di unità. Si tratta, letteralmente, dell’esatto opposto di quello che sostengono i critici dell’ipotesi della “fine del lavoro”.

Una considerazione a parte va fatta per interpretare il presunto miglioramento del quale si gloriano i sostenitori della cosiddetta “flessibilità”. In Europa, sostengono, negli ultimi quindici anni, proprio grazie ad un crescente recupero delle dinamiche proprie del mercato, la disoccupazione si sarebbe ovunque dimezzata e in alcuni paesi sarebbe addirittura scesa ad un terzo rispetto agli anni Ottanta. Un confronto con simili argomentazioni è decisamente peggiore rispetto a quello sul quale ci siamo cimentati fino a questo punto. L’argomento poggia infatti su una vera e propria mistificazione. Chi non vive alla giornata e interagisce criticamente con il contesto che lo circonda sa che i dati statistici possono registrare delle differenze, sia perché è effettivamente intervenuto un cambiamento del fenomeno, sia perché la stessa situazione viene osservata nel tempo con criteri e con misure differenti. Eurostat, ed in Italia l’ISTAT, hanno introdotto nel corso degli ultimi venticinque anni numerose modifiche nei criteri con i quali vengono svolte le rilevazione campionarie del mercato del lavoro. Se oggi in Italia si usassero gli stessi criteri in vigore nella fase di ascesa del Welfare keynesiano, il tasso di disoccupazione non sarebbe al livello del 6,7%, come indicato nelle statistiche ufficiali, bensì risulterebbe addirittura del 15,2%. 104

Ma al di là della disoccupazione vera e propria, non è forse la stessa precarietà di cui soffre ovunque il lavoro salariato 105, sulla quale molti studiosi ormai convengono, che va interpretata come manifestazione di una incapacità di riprodurre il rapporto? O bisogna piuttosto accondiscendere con i più ingenui, secondo i quali si tratterebbe di una manifestazione consapevole e voluta del potere delle classi egemoni?

Parte seconda

Collocare il lavoro salariato in una prospettiva storica

Capitolo terzo

La sensibilità necessaria per valutare le vicende del lavoro salariato

“Il nemico più pericoloso è sempre costituito da una sintesi troppo affrettata, sia essa fondata sulla superstizione tradizionale o sull’istinto obsoleto o su una conoscenza scientifica incompleta. Insorgere risolutamente contro questa propensione alla sintesi affrettata dovunque essa si manifesti, anche a costo di andare incontro a possibili incoerenze o di vedere frustrati i nostri ideali, dev’essere il compito di tutti i ricercatori disinteressati.”

(Bertrand Russell 1959)

“… si perde il reale a totalizzare troppo presto e a trasformare senza prove il significato in intenzione, il risultato in obiettivo realmente raggiunto.”

(Jean-Paul Sartre 1960)

Per ragionare sul problema che ci accingiamo ad affrontare può esserci di aiuto una categoria che ha trovato un’ampia diffusione negli ultimi trent’anni, quella relativa al risultato nel quale si risolve l’azione sociale. Abbiamo così “giochi” a somma positiva, quando la società finisce col trovarsi meglio rispetto alla fase antecedente, giochi a somma negativa, quando la società regredisce e perde una parte della ricchezza e delle capacità delle quali prima godeva, e giochi a somma zero, quando i cambiamenti producono effetti che si elidono a vicenda. Il nocciolo del concetto di gioco a somma zero è ben espresso da una formula frequentemente usata nell’ambito dell’economia ortodossa. Sostengono infatti gli ortodossi 106 che, nella riproduzione della società, “non può mai esserci un pasto gratuito”. Una metafora con la quale intendono affermare che ogni prodotto o servizio di cui si gode ha un costo corrispondente.

Dietro a questa vaga metafora si nasconde però un problema che ha investito lo svolgimento di tutto il pensiero economico moderno, nei suoi due secoli e mezzo di vita 107. Che la produzione, qualsiasi produzione – a differenza dei miracoli – comporti un costo, cioè l’impiego di risorse e di attività, è cosa ovvia. E dunque il contrasto teorico non riguarda questo fatto, quanto piuttosto la necessità che tra valore del prodotto e costo della sua produzione vi sia sempre equivalenza. Insomma la controversia si riferisce alla possibilità che nel processo di produzione intervenga o non intervenga una creazione di ricchezza aggiuntiva, cioè un prodotto che eccede ciò che esso è costato. Nell’ipotesi che un prodotto eccedente sia impossibile, ciò che viene sostenuto dagli economisti ortodossi è tautologicamente vero: nella riproduzione si può “avere” di più solo se si “immette” di più nel processo produttivo. E quindi si può “dare” qualcosa a qualcuno solo se ed in quanto glielo si fa produrre direttamente o lo si toglie a qualcun altro, che da questa decisione viene dunque impoverito. Ma se il processo produttivo, per il modo in cui viene organizzato, consente di ottenere dei prodotti il cui valore eccede i costi sostenuti, è altrettanto evidente che, in tal caso, l’eccedente non ha un costo equivalente. Si può allora avere di più senza immettere “ di più”, solo perché quello che si immette viene impiegato in modo più produttivo. Un esempio può permettere di comprendere concretamente il problema. Una famiglia che, per il proprio approvvigionamento idrico dipende da una sorgente lontana può distogliere l’attività di alcuni membri dall’approvvigionamento idrico, per destinarla alla costruzione di un piccolo bacino di raccolta dell’acqua piovana nelle vicinanze della propria abitazione. Il lavoro impiegato in questo modo consente di ottenere una quantità d’acqua molto maggiore di quella che si sarebbe ottenuta continuando ad impegnare quella capacità produttiva nella vecchia maniera. Per questo si può parlare del risultato di un gioco a somma positiva, nel quale si può dare qualcosa a qualcuno senza toglierlo a nessuno o, addirittura – là dove domina il rapporto di scambio – favorendo anche colui che viene chiamato a dare. Questo perché, grazie a quel contributo produttivo, non si crea solo l’eccedente, ma anche una delle condizioni affinché chi produce quell’eccedente possa produrre i beni di cui gode 108: cioè la domanda da cui scaturisce la sua stessa attività. Una questione che approfondiremo più avanti.

Ora, per comprendere l’evoluzione del rapporto di lavoro salariato e le probabili tendenze future alle quali la sua riproduzione va incontro, occorre tener ben presente questa problematica, appunto perché l’affermarsi di questo rapporto, come relazione universale, è conseguito dall’instaurarsi di un gioco a somma positiva, e la sua sostenibilità è collegata la continuo ripetersi di questo gioco a somma positiva. Se questo gioco produce effetti contraddittori, che sfuggono alla percezione del senso comune, il futuro del lavoro salariato può non essere così aperto come si crede. D’altra parte il senso comune si rapporta di norma alla propria esistenza ingenuamente, ignorando che la forma della vita costituisce il risultato di un complesso, non necessariamente consapevole e spesso contraddittorio, sviluppo sociale. Per questo ogni interrogativo sul “futuro del lavoro” diventa fonte di disagio e genera un comprensibile, ma non condivisibile, rifiuto. Ma, come abbiamo accennato, se si vuol comprendere la crisi di cui soffriamo oggi non si può evitare di indagare sulle condizioni che potrebbero eventualmente garantire un futuro al lavoro e sulle dinamiche che potrebbero invece precludere una prospettiva positiva, per quanto paradossale possa apparire il dubbio.

Come ricordavamo sopra, alcuni degli economisti, che pure accettano il sussistere di un gioco a somma positiva, hanno elaborato una risposta che sposa l’ingenuità prevalente e tende a rimuovere quel disagio, svolgendo un’argomentazione che è nota come “teoria della compensazione” 109. Messi di fronte agli effetti immediati della continua innovazione tecnica nella produzione 110 – che a parità di prodotto determina un risparmio di lavoro diretto e di risorse e materie prime (dunque di lavoro indiretto) – essi hanno sostenuto e sostengono che questo risparmio può eventualmente causare solo difficoltà occupazionali transitorie, perché il lavoro che viene via via eliminato dal progresso tecnico sarà ogni volta spontaneamente sostituito da un altro lavoro. Che cosa c’è di più ovvio del fatto che tutti noi abbiamo una moltitudine di bisogni insoddisfatti? E che cosa c’è di più sensato del riconoscere che, per soddisfarli, dobbiamo agire produttivamente? E come si può agire produttivamente se non che “lavorando” 111? Dunque, anche se l’innovazione tecnica distrugge alcune delle occupazioni esistenti, per coloro che svolgevano i compiti che l’innovazione ha fatto scomparire non può esserci che un nuovo lavoro. La prospettiva prevedibile corrisponderebbe così, sia ad un futuro fondato su sempre più lavoro, che ad un lavoro al quale non si potrebbe negare un futuro, 112 appunto perché il processo di una continua riproduzione del lavoro salariato viene posto come un dato immanente. Se in un qualsiasi momento non tutta la forza lavoro disponibile trova un impiego, ciò non esprimerebbe il lato contraddittorio delle relazioni prevalenti, bensì accadrebbe solo per il sopravvenire di distorsioni o ritardi rispetto alla fisiologica evoluzione del sistema economico, che di per sé farebbe sempre emergere il lavoro aggiuntivo e sostitutivo che gli individui cercano di svolgere e dovrebbero svolgere 113. Insomma, nella fase storica che stiamo attraversando, il lavoro salariato e coloro che ne decidono l’impiego non sarebbero precipitati in un labirinto, bensì avrebbero solo momentaneamente smarrito l’orientamento in un percorso sempre aperto, cosicché non ci sarebbe alcun bisogno di elaborare una nuova mappa del procedere sociale, per imboccare la via dello sviluppo. Al massimo si tratterebbe di travolgere quei signori – siano essi imprenditori, banchieri, politici o sindacalisti – che impediscono il cammino verso un futuro positivo, insito nella dinamica sociale ereditata (114).

I contrasti sulla natura della disoccupazione e le diverse sensibilità sottostanti

Ma la questione non è così semplice, visto che al presentarsi delle crisi economiche – soprattutto di quelle disastrose che, per un secolo e mezzo, si sono susseguite fino alla Seconda guerra mondiale – gli economisti 115 hanno finito ogni volta col dividersi in due schieramenti contrapposti. Da un lato c’era una minoranza, che traeva spunto dal dilagare della disoccupazione e della miseria per svolgere una radicale critica del sistema dei rapporti sociali prevalenti, sostenendo che gli imprenditori si dimostravano incapaci di dominare le stesse forze produttive che facevano venire alla luce, nel mentre cercavano di ottenere un profitto. Dall’altro lato si collocava una maggioranza, che avanzava invece una critica alla capacità di adattamento della popolazione lavoratrice, alla quale chiedeva di procedere con maggiore flessibilità, in modo da non frapporre ostacoli 116 alle iniziative degli imprenditori. Un adattamento che, in un secondo momento, avrebbe garantito la riconquista del pieno impiego ed il godimento dei frutti prodotti dalle nuove forze produttive, nel frattempo create dai capitalisti.

Che le cose non fossero tanto chiare è dimostrato dai non rari passaggi degli studiosi da uno schieramento all’altro. E’ rimasto famoso quello di uno dei padri fondatori dell’economia politica, David Ricardo, che, dopo aver sempre sostenuto la seconda posizione, nell’ultima edizione della sua opera più importante 117 ha finito col rivalutare la prima. Ma non è stato da meno quello di un conservatore come Lord Beveridge, che, dopo aver per decenni ragionato all’ombra di un orientamento fortemente influenzato dal secondo approccio, divenne, dal 1942, il principale sostenitore del processo di creazione del Welfare in Gran Bretagna, che ha fatto leva soprattutto sul primo (118).

Questo corpo a corpo, che ha attraversato l’evoluzione del pensiero economico, era in passato pienamente giustificato. L’esperienza storica insegnava infatti che, nel sottomettere a sé la produzione ereditata dai precedenti modi di produrre e nell’impostarla secondo criteri decisamente nuovi, il capitale procedeva indubbiamente a risparmiare lavoro, ma il fine di questo risparmio era, altrettanto indubitabilmente, quello di “conservare il valore della vecchia industria, creando le condizioni per una nuova”. 119 Le risorse e la forza lavoro “liberate” dai preesistenti compiti avrebbero dunque dovuto, nelle intenzioni degli imprenditori, trovare un nuovo impiego in un’ulteriore espansione della (loro) ricchezza. Era pertanto del tutto comprensibile che i primi economisti cogliessero la “natura positiva di questo orientamento”, esaltandone la portata rivoluzionaria rispetto a tutti i precedenti modi di vita, nell’ambito dei quali si puntava invece a riprodurre l’attività produttiva senza far leva sul continuo incremento di produttività, ma al solo fine di garantire i “lussi” delle classi egemoni. E dunque non si puntava a risparmiare lavoro nelle attività date per reimpiegarlo in nuove. Ma l’esperienza storica insegnava, anche, che – instauratosi quel sistema – subentravano fasi nelle quali questa dinamica positiva, per ragioni apparentemente incomprensibili, e comunque indifferenti alle intenzioni degli imprenditori, si bloccava e tutta la società, invece di arricchirsi, precipitava in uno stato di grande disoccupazione e di terribile miseria. Ed era dunque altrettanto sensato che alcuni economisti critici cogliessero questo tratto negativo, mettendo a nudo la ricorrente impotenza degli imprenditori, non già a tutelare se stessi, obiettivo che alcuni di loro riuscivano a raggiungere, bensì a porre fine alle sofferenze della società. Poiché queste sofferenze non trovavano alcuna giustificazione oggettiva nelle condizioni tecniche che erano state nel frattempo prodotte, rinviavano necessariamente alla natura dei rapporti sociali che mediavano la produzione.